ТОРУ КАМЭЙ (Глава из книги Н. Н. Лалетиной "Картинки с китайской натуры")

В повседневной жизни харбинцев было мало чего примечательного в отношении изобразительного искусства. Может быть старшие харбинские жители и припоминают что-либо, может быть у кого-то в городе и были частные коллекци, но чтобы нас, школьников эмигрантской школы, в сороковые годы школьной поры, водили на выставки, не припомню. Как-то не слышно было о каких-либо выставках художников или скульпторов. Их не было, разве что в частных коллекциях, о которых мы и не знали.

Из сегодняшней печати, очень интересно было прочесть в «Неизвестном Харбине» и в последовавшем «Русском Харбине» у Е.Таскиной, что в 20-е годы недалеко от Соборной площади находилась студия рисования и живописи «Лото с», где преподавали русские художники, бежавшие в Харбин после революции. Но, уже в моем поколении, а это было время войны, тема искусства отошла как-бы на последний план, на первом было – выживание. В городе не было ни художественной галлереи, ни даже простого зала, где бы выставлялись чьи-то работы или репродукции известных художников. В эмигрантских школах не прививали любви к искусству.

Старожилы Харбина помнят, что устраивались маленькие выставки художников в клубе американского колледжа ХСМЛ (Христианский Союз Молодых Людей), у Чурина. На слуху была фамилия художника Степанова, но он мне был известен в то время, как художник-декоратор, писавший декорации к постановкам в местных харбинских театрах. Об известных тогда художниках Кичигине и его супруге Кузнецовой-Кичигиной, вышедших из «Лотоса», где Кичигин преподавал, а Кузнецова делала свои первые шаги, я прочла у Е.Таскиной и в газете «На сопках Маньчжурии» последних лет.

Там появилось известие о них, и о том, что она, живя в Ярославле, передала все свои акварельные работы, написанные в далекие времена в Китае, Ярославскому художественному музею.

Оказалось удивительным, что уже живя на родине большую часть своей жизни, я узнала о Китае, своей малой родине, на много больше, чем в том отрезке времени, отпущенном в начале жизненного пути, когда беззаботное детство и сплошная эйфория молодости не оставляют мысли задумываться о чем- то вечном не проходящим. Молодость в конце концов заканчивается, и наступают суровые будни. Да и родительское воспитание, эти повседневные заботы, как выжить, когда все шатко и неизвестно, какой будет завтрашний день. А жили-то одним днем, не накапливали ничего. Не было постоянной материальной базы у отца, который, оторвавшись от своих корней, имея за плечами коммерческое училище и горький опыт младшего офицерского чина, пробивался случайными работами, чтобы хотя и маленькой семье, но как-то суметь обеспечить существование.

Мама водила в кино «Ориант» на детские фильмы. Благодаря знакомству и дружбе родителей с Неровновыми, жившими при Коммерческом Собрании и школе, Коммерческий клуб был часто посещаемым, туда водили на постановки балета для детей, где, как сейчас помню, танцевала маленькая балеринка Сусанна Слоущер.

В памяти осталось изумрудное морское дно с танцующими рыбками и морскими диковинными обитателями, и чудные декорации подводного мира, и сказочные костюмы балерин, такая фантастика! Были и пьесы и концерты. Страшен был «Вий», впервые увиденный в Комсобе, хотя я и сидела где-то на балконе на приставном стуле. А в Украинском клубе, здание которого позднее стало нашей школой, были постановки пьес Булак - Арцимовского «Запорожец за Дунаем» и «Наталка-Полтавка», с большим удовольствием на которые я ходила уже самостоятельно. Вот и все, так называемые, интеллектуальные радости! Где было знать о русских художниках в то время?

Большая часть знаний о Харбине пришла, когда началось сближение соотечественников земляков, когда исполнилось Харбину 95, 100 лет, и в начале девяностых годов появились в печати такие газеты, как «Харбинъ», «На сопках Маньчжурии» по инициативе ассоциации друзей Харбинского Политехнического института. Позднее стал выходить журнал «Русская Атлантида». Много появилось документальных изданий о русском Китае. Всем хотелось высказать о той своей жизни подробнее, описать наряду с отрицательными сторонами и добрые воспоминания, ведь ни-много ни-мало, а прошла жизнь трех поколений на чужбине, и за пол- столетия было о чем сказать.

В эмигрантской школе, в которой я училась, после главных и обязательных – Закона Божиего, японского языка и Государственной морали шли общеобразовательные предметы и потом уже рисование и труд и пение.

Были интересные уроки, на которых мы рисовали что-то, но кроме морковки в первом отделении начальной школы ничего припомнить не могу. Клеили и раскрашивали всякие бумажные игрушки для украшения ёлок к Рождеству, мальчики выпиливали лобзиком и выжигали всевозможные деревянные картинки и разные коробочки. Вот собственно то, что могли дать нам наши эмигрантские учителя под диктовку учебной программы Бюро, ведомой в свою очередь японцами, если просто сказать. Люди, владевшие собственными фотоаппаратами, увлекались фотографированием, да и то последних было не так много. Вот бродячие уличные фотографы, на них был большой спрос, особенно в людных местах отдыха на пляжах Сунгари, в Городском саду, возле храма Дзинцзя, вот, пожалуй и всё.

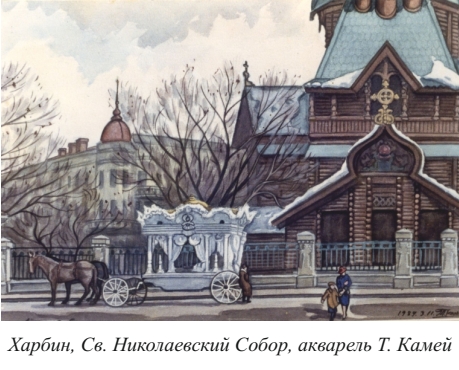

Японцы, жившие в Харбине в сороковых годах, любили фотографировать наши православные храмы, особенно Свято-Николаевский Собор, который невозможно было оставить без достойного внимания, на столько он был притягательно торжественно величественнен и красив, и японцы естественно не могли оставить его без внимания и делали любительские снимки. Софийский храм на Пристани также попадал в любительский объектив, а за ним католический костел, лютеранская кирха на Большом проспекте. Японцев, оккупировавших Северо-Восток Китая и в частности Харбин, не могло не удивлять европейское зодчество, особенно тех, кто впервые прикоснулся к европейской культуре, да еще в маньчжурской действительности.

Может быть кто-то и сидел за мольбертом возле храмов и писал свои этюды, но в силу моей это как-то не сохранилось в памяти. И вот это, выпавшее из поля зрения событие, всплыло через добрые пять с лишним десятков лет, да где еще, в Этнографическом музее приморского городка Находка! Вот об этом событии я и хочу рассказать.

Было это в 1995 году. В местной газете появилось объявление: «Японский художник Тору Камэй. Акварель». Стоило того, чтобы пойти на выставку японца. Как ни крути, а кто, как ни мы, жившие во время японского присутствия в Китае, видавшие всякое от них, должны были оценить их и в этом проявлении. На фоне тогдашней обстановки создавшегося давления на население, особенно коренное, смешно было бы говорить об искусстве, о его высоком предназначении проявления гуманизма. Итак, выставка картин художника Тору Камэй в местном Этнографическом музее. В начале знакомства с его работами, а это был японский пейзаж на фоне величественной Священной горы Фудзи во всякую погоду и в разное время суток, картины на морские темы тоже в разную погоду, берег моря в часы отлива, качающиеся лодки рыбаков. Японские «карточные» домики, так устроенные, что в частые землетрясения такой домик не опасен для жилья. Синтоистские храмы в тени деревьев, весенний цвет сакуры и много чего еще, на чем отдыхает глаз, и можно часами любоваться всем увиденным таким чудесным незнакомым миром. И тут же в памяти всплывает детская песенка: «Хару га кита, хару га кита ...» («Весна пришла, весна пришла»)...

И вдруг в одном из залов, как удар молнии, как гром средь музейной тишины вокруг, передо мной возник величественный неповторимый, узнаваемый из сорока сороков – наш харбинский Храм, наш СОБОР! Стою в оцепенении. Думаю. Надо пойти спросить, как и когда написан. Все ясно, художник написал его не по памяти. Вот и у входа в ограду Собора стоит катафалк. Всё так, как и тогда в далекие времена, значит в храме покойник, ждущий отпевания. Как и тогда лошадь, но не обряжена в погребальную попону. На заднем плане картины слева здание, в нем на первом этаже «Писчебумажный магазин и календари Фоменко». На верхнем этаже – Ильинская больница. Всё, как и было... Собор врезался в память на всю жизнь. Он находился по пути в мою школу на Таможенной улице, пройти мимо было невозможно, чтобы не забежать и не полюбопытствовать, кого хоронят. Это было любопытство подростков, до жгучего страха после увиденного, но пока все же надо было забежать, не страшась смешанного запаха уже начинающегося тлена с запахом ладана.

Или другое дело – чья-то свадьба, о которой можно было судить по количеству легковых машин, опоясывающих кольцом решетчатую ограду Собора, богатая ли она, эта свадьба. Блеснули мысли, как молнии и прокрутили назад всю забытую картину прошлого. А вербная суббота, было где разгуляться мальчишкам в церковной ограде с уже пробивающейся зеленой листвой на деревьях, хлеставшим девочек по ногам с приговором «Верба хлест, бьет до слез!».

Рядом с изображением Собора картина Софий- ского храма вдалеке, виден только купол, а на переднем его плане пристанской продуктовый рынок, где всегда была масса народа, рынок был богатый разными продуктами летом и зимой. Далее, картина - вход в Успенское кладбище, забытая дорога в «город мертвых», оставленных лежать в чужой земле многими нами, еще живыми и уже ушедшими, Модягоуская Алексеевская церковь, обнесенная старыми домишками. Эти все четыре молчаливых свидетеля прошлого Харбина и тут вдруг где, в Находке, на самом краюшке родной земли! А Япония- то рядом, вот она, и в ней творец этих картин- свидетелей!

Настала очередь ответа на мучивший меня вопрос: где он, этот Тору Камэй, который так внезапно способствовал выбросу адреналина в моем бедном помнящем сердце. Ничуть не прибавляю, но был неожиданный шок от увиденного, и хотелось быстро удовлетворить возникшее чувство жгучего любопытства. Познакомилась с директором музея, любезной Галиной Пантелеевной. «Да, Тору Камэй был в музее вместе с супругой в день открытия выставки своих картин». И я вдруг вспомнила, как накануне видела неда леко от сво его дома прогуливавшуюся престарелую пару, в которой признала японцев, уж больно показалось, они кого-то напомнили, хотя были одеты вполне по-европейски, но что-то, какие-то штрихи их вида и поведения говорили о том, что они японцы – он и она. Он в те далекие годы был солдатом Квантунской армии в Харбине. В свои 24 года бродил по городу с мольбертом, а может быть, просто с листком бумаги и карандашом и, делая наброски, любовался величественным Собором, нашими Храмами, бывал за Сунгари на Солнечном острове, как он написал мне потом в письме: «Остров Солнца». Очевидно имел знакомство с русскими людьми, так как пробовал изучать и русский язык.

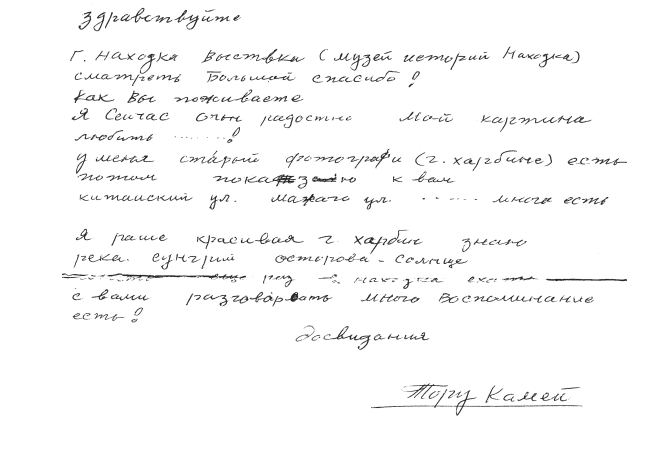

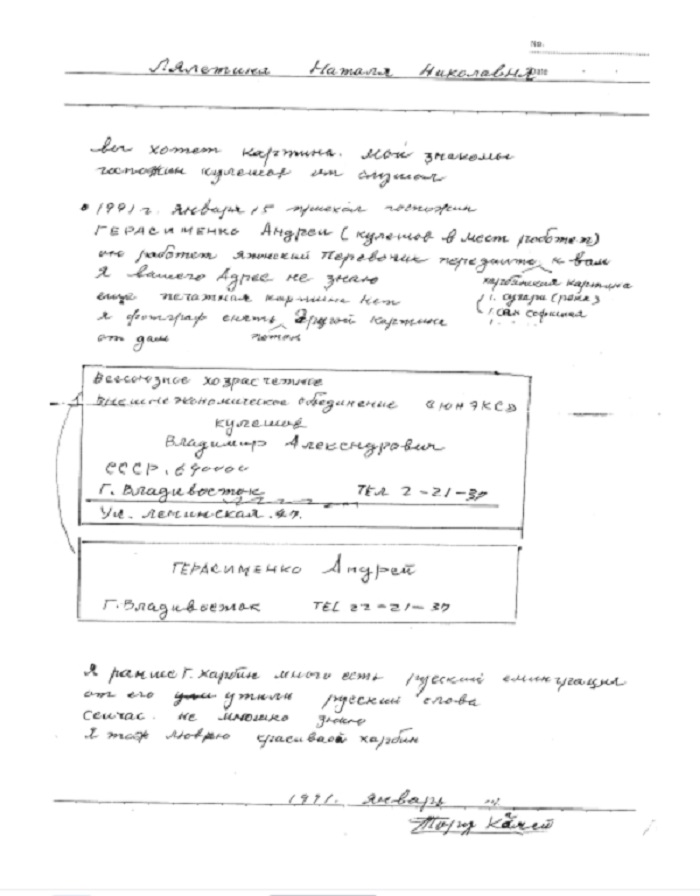

Я переслала письмо Тору Камэй с помощью Галины Пантелеевны оказией, в котором я писала, что хотела бы приобрести его картину «Собор». От него я получила в ответ два письма, где он пишет, что рад был бы в следующий приезд в Находку встретиться и поговорить, есть много приятных воспоминаний о городе Харбине и его жителях.

Я ответила на оба письма почтой, но... письма не доходили, был только 1995 год...

Осенью 1995 года прозвучал неожиданный телефонный звонок, звонила Галина Пантелеевна: «Из Японии в Находку снова приехал Тору Камэй и хотел бы с Вами встретиться, сейчас они с местным художником Лоханским на этюдах до вечера в заливе Америка ...».

Но, встрече не суждено было состояться, мой поезд в тот вечер уходил в Харбин... И посланная мне картина «Собор», затерялась среди его владивостокских посредников...

Вот два письма от Тору Камэй, присланные мне почтой. В один из конвертов были вложены визитка (не сохранилась ) и фотографии с картин харбинских храмов.